mercoledì 9 febbraio 2022

Gli occhi di Tammy Faye (2021)

mercoledì 2 febbraio 2022

tick, tick... Boom! (2021)

lunedì 10 gennaio 2022

Golden Globes 2022

venerdì 7 gennaio 2022

Spider-Man: No Way Home (2021)

venerdì 19 febbraio 2021

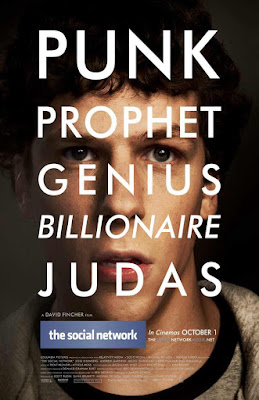

The Social Network (2010)

Grazie a un buono Vodafone, il Bolluomo ha ottenuto 10 euro da spendere su Chili e nella selezione di film fuibili col buono in questione c'era The Social Network, diretto nel 2010 dal regista David Fincher.

Trama: il giovane laureando Mark Zuckerberg crea il futuro Facebook ma, nel cammino, perde amici storici e si fa nuovi nemici...

Sono passati undici anni dall'uscita di The Social Network e chissà perché lo avevo snobbato fino a questo momento, visto che gli ingredienti per piacermi c'erano tutti e sono stati confermati durante la visione del film. Forse perché, all'epoca, temevo mi sarei trovata davanti una noiosa agiografia di San Zuckerberg da White Plains, invece The Social Network è tutto il contrario: partendo dal libro di Ben Mezrich intitolato Miliardari per caso - L'invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento, Aaron Sorkin lo riadatta per lo schermo togliendo i gemelli Winklevoss ed Eduardo Saverin dai riflettori ma mantenendo comunque il loro punto di vista pur rendendo Mark Zuckerberg protagonista assoluto, col risultato che molto di quello che viene mostrato sullo schermo è opera di pura fiction basata su un mix di racconti, leggende metropolitane e mera invenzione. Qui scatta il dilemma "morale" che ha tenuti impegnati me e Mirco durante la visione. Nel film, Zuckerberg viene descritto come una sorta di Sheldon Cooper sbruffone, sicuro di sé nonostante una palese incapacità di avere normali rapporti umani, stronzo e, soprattutto, vendicativo ed invidioso; il motore della creazione di Facebook è il pentimento seguito ad un'atroce vendetta nei confronti di una ragazza, al quale seguono moltissime piccole e grandi ripicche nei confronti di amici e nemici in egual modo, cosa che spingerebbe gli animi molto meno critici del mio a partire verso la sede di Facebook con torce e forconi per picchiare selvaggiamente l'eminenza grigia del web. In realtà, molto di quello che si vede nel film è inventato, sopratutto per quello che riguarda l'"uomo Zuckerberg", che si dice sia privo di qualsivoglia capacità di provare emozioni forti o vincolanti, positive o negative che siano, quindi impossibilitato ad agire come una sorta di villain geniale.

Nonostante questo, il film è molto interessante e non potrebbe essere diversamente visto che la sceneggiatura è di Sorkin, che rifugge la banalità della solita struttura di ascesa-caduta-risalita tipica di molte pellicole simili e si focalizza sull'esperienza di una persona che è perennemente in ascesa e perennemente in caduta, vittima di un cervello che lo rende incomprensibile a tutte le persone che incontra, e conseguentemente inviso anche allo spettatore, almeno in parte. Se i papaverini di Harvard sono giustamente dipinti come dei ricchi minchioni viziati che meritano di venire perculati da Zuckerberg e il creatore di Napster Sean Parker viene descritto come una scheggia impazzita da cui guardarsi, elementi che rendono per reazione più simpatico Zuckerberg, è inevitabile infatti che lo spettatore si senta comunque più vicino a Saverin, "reo" di volere una vita normale e magari di fare qualche soldino in maniera corretta. Non è un caso, dunque, che Saverin abbia la faccetta rassicurante di Andrew Garfield, mentre il bravissimo Jesse Eisenberg convoglia tutto il suo magnetismo un po' nerd nella figura controversa del protagonista, che allo stesso tempo affascina e allontana, un po' come la sua creatura più famosa: la facciata innocua di THE Facebook, che permette agli utenti di cercarsi, collegarsi e sviluppare amicizie, in realtà racchiude dinamiche ben più complesse, spesso incomprensibili, talvolta pericolose per gli utenti tanto incauti da fidarsi. In questo, lo Zuckerberg di The Social Network è una perfetta allegoria di quello che ha creato e probabilmente è lì che risiede l'intero senso della validissima operazione di Fincher, Sorkin e soci.

Del regista David Fincher ho già parlato QUI. Jesse Eisenberg (Mark Zuckerberg), Rooney Mara (Erica Albright), Andrew Garfield (Eduardo Saverin), Armie Hammer (Cameron Winklevoss/Tyler Winklevoss), Max Minghella (Divya Narendra), Justin Timberlake (Sean Parker), Dakota Johnson (Amelia Ritter), Aaron Sorkin (Direttore agenzia pubblicitaria), Caleb Landry Jones (membro della confraternita) e Jason Flemyng (non accreditato, è uno degli spettatori alla regata) li trovate invece ai rispettivi link.

Il film ha vinto tre premi Oscar, per la Sceneggiatura, il Montaggio e la Colonna Sonora Originale. Andrew Garfield aveva sostenuto l'audizione per il ruolo di Zuckerberg ma alla fine era troppo spontaneo e sincero e il regista ha deciso di affidargli Saverin, mentre Shia Labeouf ha direttamente rifiutato di partecipare al film come protagonista. Se The Social Network vi fosse piaciuto recuperate Steve Jobs e La grande scommessa .ENJOY!

mercoledì 8 febbraio 2017

La battaglia di Hacksaw Ridge (2016)

Trama: durante la seconda guerra mondiale, Desmond Doss si arruola nell'esercito americano come medico, rifiutando tuttavia di portare con sé un fucile o di uccidere i nemici. Nonostante le rimostranze dei superiori, il soldato riuscirà comunque ad andare in guerra ad Okinawa e a tenere fede alle sue convinzioni...

Strana la storia di Desmond Doss. Uno pensa che gli obiettori di coscienza non desiderino andare in guerra e ritengano sia meglio mettersi al servizio della comunità in altri modi, rimanendo comunque sul suolo patrio, invece questo ragazzo della Virginia aveva un enorme desiderio di affiancare i suoi compatrioti in battaglia e provava un enorme senso di colpa all'idea di restarsene al sicuro. Come conciliare dunque le fortissime credenze religiose di un Avventista del settimo giorno e le necessità dell'esercito? Semplice: andando in guerra senza fucile, come medico, rischiando la propria vita e molto probabilmente anche quella degli altri. Solo che la scelta di Desmond Doss è stata tutt'altro che semplice, come potete immaginare, e il film di Mel Gibson ce la racconta senza eccessi di retorica né elogi del superuomo (anzi, pare che nell'ultima battaglia prima di venire congedato il soldato Doss, benché ferito dalle schegge di una mina, abbia lasciato il posto sulla barella ad un suo commilitone e abbia aspettato i soccorsi per alcune ore, episodio che Gibson ha scelto di non mostrare perché "difficilmente il pubblico ci avrebbe creduto"), focalizzando l'attenzione sul Credo inflessibile di un ragazzo al tempo stesso patriota ed altruista, sicuramente ingenuo ma anche molto coraggioso, con una prima parte di pellicola dedicata al difficile periodo passato da Desmond in un campo d'addestramento dell'esercito e una seconda in cui l'orrore della guerra viene sbattuto in faccia allo spettatore con la crudezza di cui solo il regista australiano è capace. Benché sia stato tacciato di fascismo, il bello de La battaglia di Hacksaw Ridge è che non elogia la guerra, anzi. La figura di Tom Doss, padre di Desmond, potrà anche sembrare un personaggio aggiunto tanto per dare colore e un trauma infantile al protagonista, eppure è palese come questo reduce disperato, alcoolizzato e desideroso di morire ribadisca l'inutilità dei conflitti armati e l'enorme prezzo pagato da chi, ferito nel fisico o nell'animo, non riesce più a vivere un'esistenza normale. Al limite, si può discutere della valenza di un personaggio ambiguo come quello di Desmond ma qui dipende dalla soggettività dello spettatore e dalla sua disponibilità ad accettare l'esistenza di un uomo che ha effettivamente vissuto le esperienze descritte nel film e compiuto determinate scelte.

E' indubbio, infatti, che Mel Gibson celebri Desmond Ross e renda omaggio al primo obiettore di coscienza decorato con la Medal of Honor, tuttavia non si può negare che le azioni di questo soldato fossero paradossali, come viene più volte sottolineato nel corso della pellicola. Andare in guerra come medico, benché giurando di non uccidere nessuno e di salvare vite umane, significa comunque appoggiare le azioni di chi combatte e chiudere gli occhi davanti alla morte di migliaia di individui, amici o nemici che siano, senza contare il rischio di diventare un ulteriore peso per i commilitoni che non possono venire difesi e che, in qualche modo, devono comunque difendere il medico. Certo, questo è il ragionamento di chi vive nel 2016 e non ha mai provato sulla pelle un conflitto armato, mentre è chiaro che la seconda guerra mondiale è stato uno sconvolgimento capace di mandare a gambe all'aria retorica, pacifismi e buonismi, quindi tanto di cappello a chi ha avuto il coraggio di "fare il suo dovere nei confronti del proprio Paese" e salvare quante più persone possibili (alla fine del film ci sono dei filmati originali che mostrano Desmond Ross in tempi recentissimi; al netto della follia religiosa, mi fossi trovata davanti quest'uomo lo avrei abbracciato come un nonno, altro che apologia del fascismo). Tanto di cappello anche a Mel Gibson, che è riuscito a girare un film interessante, pieno di momenti in qualche modo toccanti e con delle sequenze di battaglia realistiche, ben definite, a tratti difficili da sostenere ma incredibilmente belle dal punto di vista della regia. L'incubo (altro che battaglia) di Hacksaw Ridge è degno di un Train to Busan, con i giapponesi che escono a frotte, come ratti o zombie, dai tunnel sotterranei e cominciano a falciare soldati senza pietà, mentre a noi spettatori non resta che sentire sulla pelle ogni goccia di sangue, il fango, il sudore e il dolore di questi esseri umani ridotti a sacchi sanguinolenti, impossibilitati a contrastare un nemico che mette davanti al proprio benessere quello del paese (anche la scena del seppuku è parecchio impressionante). Quindi bravissimo Mel Gibson e bravo anche Andrew Garfield, molto intenso nei panni di Desmond Doss, nonostante come attore continui a preferirgli altri. La battaglia di Hacksaw Ridge non è magari un film di guerra all'altezza del più volte citato Full Metal Jacket (Vince Vughn dev'esserselo guardato più di una volta in preparazione al ruolo del Sergente Howell) ma è comunque un grande film che merita almeno una visione, possibilmente su grande schermo per godere appieno dell'orribile spettacolo della guerra.

Del regista Mel Gibson ho già parlato QUI. Andrew Garfield (Desmond Doss), Hugo Weaving (Tom Doss), Rachel Griffiths (Bertha Doss), Teresa Palmer (Dorothy Schutte), Vince Vaughn (Sergente Howell) e Sam Worthington (Capitano Glover) li trovate invece ai rispettivi link.

Se La battaglia di Hacksaw Ridge vi fosse piaciuto recuperate American Sniper, Salvate il soldato Ryan e l'immancabile Full Metal Jacket. ENJOY!

martedì 17 gennaio 2017

Silence (2016)

Trama: due missionari gesuiti si recano in Giappone per scoprire quale sia stato il reale destino di Padre Ferreira, presumibilmente ucciso durante le persecuzioni cristiane oppure convertitosi agli usi locali…

Se Quentin Tarantino è per me aMMore, quello di una fangirl che mai riscontrerà un solo difetto nelle sue opere, quello per Scorsese è sempre stato un sentimento più serio, che mi accompagna più o meno dagli anni delle superiori, da quando cioè sono rimasta folgorata da Quei bravi ragazzi. Martin Scorsese è una fede, qualcosa da studiare a fondo, qualcuno con cui non essere sempre d’accordo ma verso il quale il rispetto non deve mai venire meno, anche quando sforna robette come Hugo Cabret che ti fanno alzare un po’ il sopracciglio e guardare oltre, nell’attesa che arrivi il prossimo film capace di toglierti il fiato. Onestamente, fiato me ne è rimasto parecchio dopo la visione di Silence (che non è, almeno per me, IL film più bello di Scorsese come sentirete dire da molti) eppure è stata l’unica pellicola recente del regista che mi ha spinta a recuperare libri e saggi universitari per rituffarmi nello studio della poetica del buon Martin, cercando di capire cosa potesse nascondersi dietro la passione per la storia raccontata da Shusaku Endo e, soprattutto, per comprendere il punto di vista di chi ha passato anni cercando di realizzare un film simile. Il dubbio, ovviamente, è nato fin da subito ed è stato condiviso a lungo con l’amico Toto: per chi, come noi, è ipercritico nei confronti del cattolicesimo, cosa potrebbe significare guardare quasi tre ore di film apprezzato dai prelati che lo hanno visto proiettato in anteprima in Vaticano e tratto da un’opera scritta da un convertito? Saremmo stati costretti a subire tre ore di pippone pro-cattolico, all’urlo di “che cattivi i Giapponesi e poveretti i cristiani”? Sinceramente, non lo credevo possibile e sono contentissima di non essermi sbagliata, perché la poetica scorsesiana dell’”incertezza”, dell’essere umano incapace di distinguere tra giusto e sbagliato, dell’uomo in lotta contro la società, della solitudine e delle illusioni si riafferma prepotentemente in Silence, al di là del contenuto cattolico della pellicola. La storia dei due missionari che vanno in Giappone per recuperarne un terzo è l’ennesima conferma che solo il Cristo de L’ultima tentazione è stato capace di prendere in mano il proprio destino e fare una scelta dettata dalla propria coscienza (giusta o sbagliata, questo non sta a noi deciderlo) mentre tutti gli altri personaggi di Scorsese sono stati influenzati o dalla società in cui sono nati e cresciuti o da una limitata visione del mondo, ritrovandosi così privi del controllo sulla loro vita.

Lo stesso, ovviamente, accade al vero protagonista di Silence, Padre Rodrigues. Il film prende il via dalla missione “gesuitica” che porta lui e Padre Garupe ad andare in Giappone per scoprire cosa ne è stato di Padre Ferreira ed inizialmente si ha davvero l’impressione di stare guardando un’opera incentrata sulle persecuzioni dei Gesuiti e in generale di tutti i cristiani in terra nipponica: le torture iniziali, la disperazione di chi si ritrova privo di guide religiose, la speranza di avere nel villaggio ben due preti (trattati alla stregua di reliquie), l’inquisizione del terrificante Inoue, sono tutti elementi importanti ma in qualche modo fuorvianti. Presto la sceneggiatura (scritta dallo stesso Scorsese e da Jay Cocks) si focalizza sui dubbi umani di Padre Rodrigues, ritrovatosi solo in terra straniera e messo costantemente alla prova da immagini di violenza, da una cultura che non capisce e, soprattutto, dal SILENZIO. Silence è un film quasi privo di colonna sonora e quando i personaggi non dialogano si sentono solo i monologhi interiori di Padre Rodrigues, i suoni della sofferenza o quelli di una natura spietata ed indifferente: la pellicola si apre e si chiude con l’assordante frinire delle cicale che, come ben sa chi legge manga (ed è talmente sfigato da non avere mai vissuto in Giappone, come la sottoscritta), è un suono tipico dell’estate giapponese, calda e soffocante, perfetta per rappresentare la prigione fisica e spirituale in cui viene a ritrovarsi il protagonista. Dio già non dava risposte a Cristo, l’umanissimo Cristo raccontato da Scorsese negli anni ’80, figurarsi se la sua voce può venire in soccorso di un giovane gesuita che, paradossalmente, si addossa una vocazione da martire talmente egoistica da fargli perdere completamente il senso di ciò che lo circonda. Padre Rodrigues non sente la voce di Dio (come tutti, del resto) eppure arriva a credersi l’incarnazione di Cristo sulla Terra, il depositario di tutte le sofferenze dei cristiani giapponesi, chiudendosi ancora di più nelle sue convinzioni superbe e causando così la morte di coloro che hanno deciso di seguirlo e resistere in suo nome; le illusioni di cui è preda (che lo portano persino ad immaginarsi la voce di Cristo che lo perdona, giacché il silenzio non era abbastanza) offrono gioco facile all’inquisitore giapponese che invece, forte di un senso pratico interamente collegato alla realtà storico-culturale in cui vive, riesce a portare a termine il suo compito con disarmante leggerezza e lucida spietatezza, senza tuttavia risultare un personaggio completamente negativo.

Quello che temevo, ovvero che i cristiani venissero dipinti interamente come buoni e i giapponesi come dei maledetti torturatori, fortunatamente non è successo perché ogni personaggio viene tratteggiato con delle sfumature di grigio, fortemente connotato da qualcosa che supera la sua indole naturale. L'inquisitore Inoue, la cui identità coglie di sorpresa tanto noi quanto Rodrigues (ed ecco il pregiudizio su cui fa leva quella volpe di Scorsese), è figlio del Giappone e se ci si prendesse la briga di andare oltre le sue pose da aristocratico e l'interpretazione magistrale e molto caricaturale dell'attore nipponico Issei Ogata si capirebbe chiaramente come tutto ciò che l'uomo racconta a Rodrigues corrisponda ad una triste realtà che, nonostante non possa essere intesa come verità assoluta (ma lo stesso vale per la religione cristiana), è comunque radicata all'interno di una società antica, provvista di regole ben chiare e resa fragile da problemi di politica interna; se, di nuovo, ci si prendesse la briga di contestualizzare la vicenda di Silence, si capirebbe come la religione cristiana, dopo essere stata bene accolta ai tempi di Oda Nobunaga, venisse vista negli anni seguenti come un tentativo di colonizzare il Giappone e sovvertire l'ordine sociale, anche perché molti gesuiti offrivano supporto armato ai daimyo cristiani, tra le altre cose. Quindi torturare cristiani inermi è una buona cosa? Assolutamente no ma Scorsese si premura lo stesso di sottolineare la profonda differenza tra l'atteggiamento aggressivo-passivo di Rodrigues e quello più "aperto" di Padre Ferreira, per quanto quest'ultimo sia stato imposto con la forza. Ferreira è quindi migliore di Rodrigues? Anche lì, Scorsese non da risposte e lascia tutto alla sensibilità dello spettatore, ma a me verrebbe da dire no. Anche Ferreira è un uomo che lasciato che altri decidessero per lui e, pur di non perdere la vita a sua volta, oltre che la fede, ha accettato non solo di abiurare ma persino di aiutare il governo giapponese a scovare le immagini religiose nascoste dai cosiddetti キリシタン (la traslitterazione in katakana di "christian"), rimanendo quindi privo di uno scopo nella vita e, probabilmente, continuando a soffrire per l'impossibilità di sentire la voce di Dio: Ferreira sicuramente alla fine salva i prigionieri e il corpo di Rodrigues ma lo lascia poi allo sbando, abbandonando l'anima del suo ex discepolo in balìa degli stessi dubbi che attanagliano lui.

Chi invece agisce come veicolo di salvezza, per quanto improbabile, è il peculiare Kichijiro. Ubriacone, sporco, traditore e paraculo (posso anche dirlo, tanto ormai chi è arrivato a leggere fino qui??), Kichijiro è il tipico cristiano che compie le nefandezze peggiori confidando comunque nel perdono di Dio e, nonostante non smetta di tormentare per un attimo Rodrigues, alla fine viene comunque ringraziato da quest'ultimo in un toccante confronto. Lì per lì pensavo che Kichijiro fosse la rappresentazione di Giuda, invece diventa per il protagonista l'ultimo baluardo di fede, l'estrema prova di coraggio che porta a perdonare i peccati più empi e a rimettere le colpe anche quando la persona in questione non lo merita; probabilmente Kichijiro è l'unico ancora in grado di far sentire a Rodrigues che la voce di Dio, per quanto flebile, esiste e forse viene persino considerato un modello di forza per la sua capacità di attaccarsi alla fede anche dopo assere stato schiacciato, gettato nel fango e deriso. Forse invece sono io che mi faccio troppi viaggi mentali, spinta dalla complessità degli argomenti trattati e dalla bellezza che Scorsese, in quanto regista, riesce a ricreare attraverso le immagini, anche quando queste ultime mostrano soltanto sangue, morte e desolazione, sfruttando il creato "divino" come mezzo per spegnere le vite dei fedeli. Il regista italoamericano, come al solito, non lascia nulla al caso e non spreca neppure un'inquadratura o un suono (quel gallo che canta tre volte a me ha messo i brividi), così che ogni splendida immagine ed ogni sequenza diventano l'equivalente di immagini sacre per tutti coloro che amano il buon cinema. E già che sono arrivata al quarto paragrafo di post annichilendo il 99% di chi passerà di qui posso sfogare anche la mia anima scema, visto che ho scritto queste righe per puro piacere personale: Adam Driver è stato deluso dalla fede, ecco perché è passato al lato Oscuro della Forza (e comunque, figlio mio, sei brutto come il peccato, non ti si può guardare!!), ad Andrew Garfield non avrei dato due lire invece non è mai stato così bravo e Tadanobu Asano è figo, tremendamente figo, persino con l'orrido taglio di capelli che andava di moda in Giappone nel 1600. 浅野忠信 遊びに行こう!

Daniel Day-Lewis avrebbe dovuto interpretare Padre Ferreira ma la lunga produzione del film (è dai tempi di Gangs of New York che Scorsese avrebbe voluto girarlo) ha fatto sì che l'attore fosse impossibilitato a partecipare e lo stesso è successo a Gael García Bernal e Benicio Del Toro, in parola per i ruoli di Padre Rodrigues e Padre Garupe. Tadanobu Asano ha invece sostituito Ken Watanabe nel ruolo di interprete. Il romanzo di Shusaku Endo era già stato portato sullo schermo nel 1971 dal regista Masahiro Shinoda, col titolo Chinmoku; ovviamente non l'ho mai visto ma se Silence vi fosse piaciuto recuperatelo e aggiungete L'ultima tentazione di Cristo e magari Kundun. ENJOY!

mercoledì 27 luglio 2011

Non lasciarmi (2010)

Trama: Kathy, Ruth e Tommy sono tre ragazzini che conducono una vita normale in un college severo ma apparentemente normale. In realtà, il loro destino è già segnato perché, come tutti i loro compagni, i tre sono stati creati come “banca di organi” per le altre persone, e avranno un’aspettativa di vita assai breve. Crescendo, i tre percorreranno strade separate e arriveranno a capire l’orribile realtà in cui vivono…

Non lasciarmi è un film devastante. E’ quel genere di pellicola che io adoro, perché è “piccola”, per nulla ridondante, delicata come una piuma, eppure molto più valida di tanti altri roboanti drammoni che ci vengono ogni tanto propinati; è un film che ci fa innamorare dei personaggi e ci rende così molto più partecipi della loro terribile vicenda, perché si concentra sul loro stato d’animo, sulle loro scelte, sui loro rimpianti e anche sui loro errori, attraverso la dolce e nostalgica voce narrante di Kathy, un personaggio meravigliosamente forte e allo stesso tempo fragile. Non lasciarmi colpisce lo spettatore perché mostra il dramma di tre umanissime persone create per essere solo delle “cose”, dei ricettacoli di pezzi di ricambio, che nonostante ciò conoscono e sperimentano tutto quello che fa parte di una vita “normale”: amore, speranza, delusione, tristezza, odio, amicizia, perdita. Non è un film facile né allegro, non ricerca soluzioni ad effetto oppure liete ma lascia un senso costante di rassegnazione e speranza frustrata, perché fin dall’inizio ci rendiamo conto che i tre protagonisti, crescendo, non diventeranno supereroi e non riusciranno a cambiare il mondo ma potranno solo cercare di vivere al massimo nel tempo che verrà loro concesso… che è poi quello che deve fare la maggior parte di noi.

Non lasciarmi si regge completamente sulla stupenda performance di Carey Mulligan, che infonde alla sua Kathy una dignità e una malinconia struggenti, tanto che non ci si stancherebbe mai di sentirla narrare le vicende della pellicola; a farle da contrappunto è il personaggio di Keira Knightley, più consapevole e calcolatore ma altrettanto umano, perseguitato dal terrore della solitudine e della morte. Alle immagini malinconiche della natura che circonda i protagonisti (splendida quella della spiaggia con il relitto affondato) si affiancano quelle fredde ed asettiche del college, degli appartamenti e degli ospedali, che mirano ad affermare la spersonalizzazione dei ragazzi “allevati” solo per fornire pezzi di ricambio, e tutto viene unito e reso ancora più commovente da una stupenda colonna sonora che risuona a lungo nella mente dello spettatore, anche dopo che il film è finito. Purtroppo Non lasciarmi è passato quasi in silenzio nei cinema italiani, come al solito. Se non siete riusciti a vederlo vi consiglio di cercarlo, perché merita tantissimo. Personalmente, cercherò il romanzo in libreria.

Di Keira Knightley, ovvero Ruth, ho già parlato qui.

Mark Romanek è il regista della pellicola. Tra i suoi altri (pochi film) ricordo l’interessante One Hour Photo con Robin Williams (che ha anche anche sceneggiato). Americano, anche sceneggiatore e produttore, ha 52 anni e un film in uscita.

Carey Mulligan interpreta Kathy. Inglese, la ricordo per aver partecipato a Orgoglio e pregiudizio, Wall Street: il denaro non dorme mai e alla miniserie televisiva Bleak House, oltre che ad alcuni episodi di Dr. Who. L’anno scorso è stata nominata all’Oscar come miglior attrice protagonista per un film che non conoscevo, An Education. Ha 26 anni e due film in uscita.

Andrew Garfield interpreta Tommy. Americano, ha partecipato a film come Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il Diavolo e The Social Network, nonché ad alcuni episodi di Dr. Who. Ha 28 anni e due film in uscita, tra cui l’imminente reboot di Spiderman, dove lui interpreterà proprio l’amichevole Uomo Ragno di quartiere.

Charlotte Rampling interpreta Miss Emily. Inglese, la ricordo per film come Yuppi Du (ebbene sì, quello con Celentano… mi costringevano a guardarli!!), L’orca assassina, Angel Heart – Ascensore per l’inferno e Basic Instinct 2. Ha 65 anni e cinque film in uscita, tra cui l’imminentissimo Melancholia di Lars Von Trier.

Tra gli altri interpreti, segnalo l’ormai onnipresente Domnhall Gleeson, qui nei panni di Rodney. E ora vi lascio con il trailer originale... ENJOY!!